Респект! Спасибо за статью! Очень, очень, поучительно и просто интересно! Всем, всего!

Менталитет и экономика (Теория национальных культур Герта Хофстеде)

Сарычева Люда

Сарычева Люда

ЗДРАВСТВУЙТЕ!

Сегодняшняя рассылка о менталитете и о том, как он незаметно влияет на всё.

Менталитет обычно исследуют гуманитарные науки: культурология, история, философия. Приятно рассуждать о том, что в Японии, мол, самое главное — сохранить лицо, а Итальянцы много жестикулируют. Этим наблюдениям посвящены книги, диссертации и серьезные конференции.

Но спросите о менталитете любого классического экономиста, и он скажет, что это все детские шалости. «Неважно, какой менталитет. Важно, какой ВВП и из чего он складывается». До недавнего времени с этим было трудно поспорить.

Культурные измерения В 60-70-хх годах прошлого века голландский социолог Герт Хофстеде начал поиск истины в вопросах менталитета и его влияния на работу, бизнес и экономику. Он выделил 6 культурных измерений — характерных особенностей культуры, которые влияют на экономику:

Хофстеде провел опрос в офисах компании Ай-Би-Эм в 50 странах и получил ответы 116 тысяч сотрудников. Эти анкеты стали основой исследования. Через несколько лет его последователи расширили список стран до 70. |

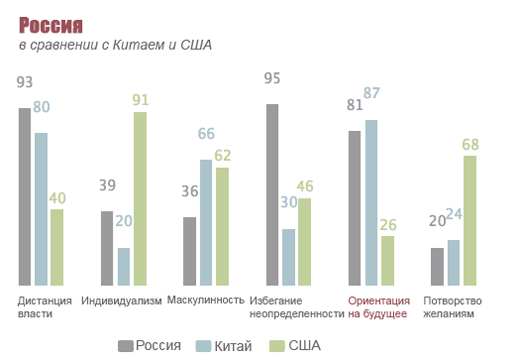

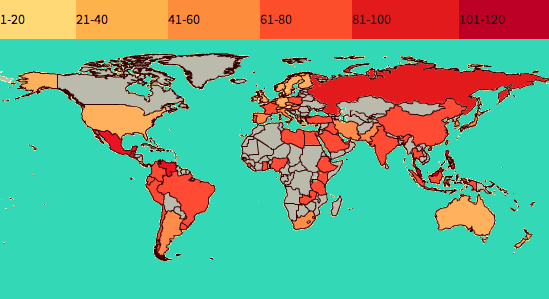

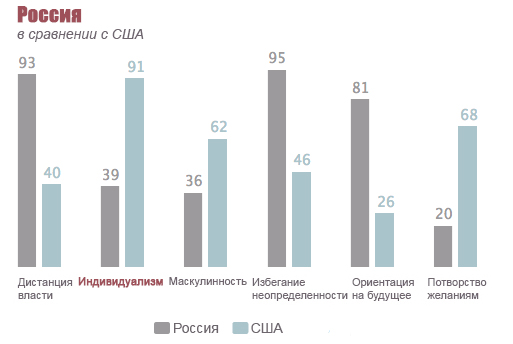

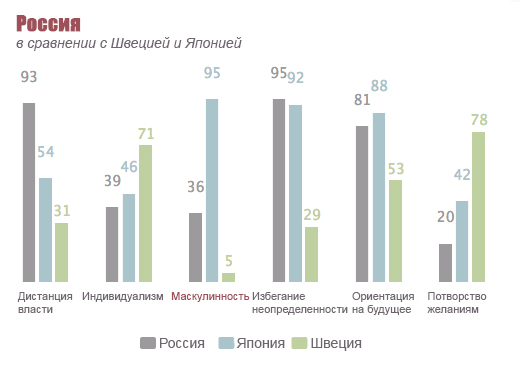

Индекс дистанции властиЭта метрика показывает, насколько члены общества согласны с тем, что власть распределяется неравномерно. Значение индекса проявляется в отношениях между начальством и подчиненными, в демонстрации превосходства, в распределении ответственности. Этот принцип работает одинаково в целой стране и в маленькой компании. Индекс показывает, каким должен быть босс. Жители стран с низкой дистанцией власти ответственны и инициативны. Они понимают, что власть принадлежит не одному президенту, а каждому члену общества. Поэтому они проявляют гражданскую позицию, борются за свои права и открыто высказывают отношение к власти. И наоборот, когда дистанция власти большая, начальник должен демонстрировать превосходство: кортежем с мигалками, богатой резиденцией и обращением к сотрудникам «сверху вниз». Без этих атрибутов начальник — не начальник. На уровне компаний это действует примерно так же: если в компании установилась высокая дистанция власти, а новый начальник приезжает в офис на велосипеде, в сознании подчиненных он не вызывает уважения. Ему не захотят подчиняться и доверять. Другое дело — если он приезжает на «Бентли» с личным водителем и охраной. По измерениям Хофстеде, Россия входит в пятерку стран с самым высоким индексом дистанции власти — 93 балла. Опережают нас Малайзия, Гватемала, Панама и Филиппины.

Страна с самым низким ИДВ — Австрия. Ее президент Хайнц Фишер отказался от резиденции за счет государства и живет в собственной городской квартире в Вене.

Хайнц Фишер (с флагом) на спортивных соревнованиях. Источник — Heute.at |

Индивидуализм или коллективизмКогда индекс индивидуализма высокий, люди сосредоточены на достижении личных целей. Когда низкий, люди больше озабочены целями своей группы: отдела, компании, семьи, дома, страны. В России низкий уровень индивидуализма — 39. Это означает, что для среднестатистического россиянина общественное важнее личного. Это отражается даже в языке. По-русски правильно «Мы с друзьями», а по-английски — «Мои друзья и я», причем «я» с заглавной. Там, где уровень индивидуализма высокий, люди заботятся о себе и своем «маленьком круге доверия». Там, где преобладает дух коллективизма, люди поддерживают тесные связи с широким кругом родственников: дяди, тети, бабушки, дедушки, двоюродные сестры и внучатые племянницы. Одна из самых индивидуалистких стран — США. Ее показатель по этому критерию — 91 балл. Типичный американец идет к собственной цели, часто по головам.

Чувство коллективизма проявляется в отношениях с коллегами. Если вы были рядовым сотрудником, а потом вас повысили до руководителя, вы перестанете быть «своим», увеличится дистанция власти. Если вы расскажете начальнику, что ваш коллега регулярно приходит на работу пьяным, вас будут считать «стукачом» или, по-детсадовски, «ябедой». Поэтому типично российские коллективы сплоченные, но неэффективные. Когда я была старостой в институте, на первом курсе одна из моих одногруппниц не появлялась на занятиях весь семестр. Я честно отмечала это в таблицах посещаемости, потому что врать преподавателям было стыдно. И когда об этом узнали мои одногруппники, все оказались на стороне прогульщицы. Низкий уровень индивидуализма характерен для восточных культур. Хорошая новость в том, что это лишь один из факторов, которые влияют на экономику. Например, в Китае уровень индивидуализма — 20 баллов. |

МаскулинностьЭта метрика имеет две стороны: маскулинность и феминность, то есть мужественность и женственность. Индекс показывает, какие качества характера больше ценятся в обществе. Для маскулинных обществ характерны типично мужские качества: напористость, стремление к успеху, ответственность, конкуренция, амбициозность. В обществах с низким показателем маскулинности ценятся женские: забота о качестве жизни, поддержание отношений. Для экономики полезен высокий уровень макулинности, потому что он стимулирует здоровую конкуренцию. Чтобы мальчики смогли помериться доходами, они должны много зарабатывать и тратить, и это хорошо для экономики. В России показатель маскулинности невысокий — 36 баллов. Самый высокий показатель в Японии, низкий — в Швеции. Маскулинность — еще и показатель скромности людей. В странах с преобладающим женским характером стыдно быть лучше других. В России скромности учат с детства. Вспомните, как вы даете поручения коллегам. Часто получается, что просишь что-то сделать, а сотрудник отвечает: «Прости, сегодня мне еще отчет дописать, вообще времени нет». Ты думаешь не нагружать человека и напомнить завтра. Завтра у него оказывается еще больше дел и до вашего задания руки не доходят. Напомнить в четвертый или пятый раз — быть чрезмерно навязчивым, да и коллегу неудобно напрягать. Задание повисает в воздухе, а потом и вовсе пропадает, потому что важнее сохранить личные хорошие отношения, чем добиться выполнения задачи. Это и есть проявление феминности. Это не значит, что в России все тряпки. Напротив: даже один и тот же человек в разных ситуациях может проявлять себя по-разному. Шеф может надавать на подчиненного и заставить работать в выходные, а сам поехать домой и быть нежным и деликатным с семьей. Менталитет измеряет «температуру в среднем по больнице». Когда вы слышите фразу вроде «в Москве вашей люди совсем другие», это как раз иллюстрация разницы в менталитете. |

Избегание неопределенностиЭтот индекс показывает, насколько члены общества боятся неизвестности и пытаются оградить себя от неоднозначных событий. В странах с высоким показателем избегания неопределенности люди воспринимают перемены как угрозу. Обычно в таких культурах большую власть имеют религия и строгие социальные нормы, а законы прописаны подробно. Представители такой культуры нетерпимы к тем, кто от них отличается. В культурах с высоким уровнем избегания неопределенности:

Низкий уровень избегания неопределенности выглядит куда оптимистичнее: с ним общество готово меняться, легко воспринимает новые тенденции, склонно рисковать, открыто для перемен, активно в проявлении своей позиции. В России один из самых высоких индексов избегания неопределенности — 95 баллов. Самый низкий в Сингапуре — 8 баллов. |

Ориентация на будущееЭту метрику называют еще стратегическим мышлением и конфуцианским динамизмом. Показатель оценивает, насколько далеко члены общества заглядывают в будущее. От долгосрочности ориентации зависит постановка целей на годы вперед, упорство. В России с ним все хорошо.

Как воспринимают время в культурах с краткосрочной ориентацией:

Нации с низким уровнем ориентации на будущее расточительны и склонны прокрастинировать. Общества, ориентированные на будущее, воспринимают время как направленную прямую. Они бережливы, не оглядываются в прошлое и высоко ценят результаты. Высокий показатель долгосрочности ориентации характерен для восточных народов, а низкий — для западных. Самая долгосрочно ориентированная страна — Китай. За ним следуют Гонк-Конг, Тайвань, Япония, Южная Корея. В США этот индекс составляет всего 26 баллов, поэтому большая часть населения имеет неподъемные долги по кредитам.

|

Потворство желаниямЭтот индекс отражает готовность членов общества удовлетворять свои сиюминутные потребности. Противоположность потворству — сдержанность. Для тех культур, которые признают сдержанность как положительное качество, характерны строгие социальные правила и ограничения. Одной из главных добродетелей считается скромность. Обычно представители сдержанных культур циничны и пессимистичны. Они мало внимания уделяют отдыху и не умеют расслабляться, скованы социальными нормами и считают реализацию своих желаний чем-то неправильным. Юноша идет учиться на бухгалтера, хотя всегда мечтал быть музыкантом. Но общество (в лице родителей) считает, что музыкант — это не профессия. Поэтому юноша оканчивает экономический факультет и идет работать в большую корпорацию. Проводит дни в офисе, делает годовой отчет и, в принципе, спокойно относится к своей судьбе. Дома у него семья, ребенок, в этом смысл его жизни. К зрелости он, возможно, захочет попробовать себя в музыке, но как хобби. Через всю жизнь наш герой проносит легкое сожаление о том, что не сбылось. При высоком уровне потворства желаниям общество подталкивает тебя к тому, что ты хочешь и любишь. Хочешь быть музыкантом? Пожалуйста. Поступай в училище, репетируй, следуй за своей мечтой. Можешь даже купить эту гитару в кредит. Один из 40 таких будущих музыкантов потом будет работать по специальности, остальные 39 — как получится. Но они не будут винить в своей несчастной судьбе общество, а понимать, что это они сами себе такое устроили. В России показатель потворства желаниям низкий — всего 20 баллов. Сравните с Австралией: |

Почему это важно

Когда Хофстеде описывал эти культурные измерения, он считал их неизменяемыми. Но он ошибся. Через 10-15 лет его последователи стали проводить новые исследования и сравнили результаты разных лет. Оказалось, что многое меняется. Значит, портрет нации и менталитет тоже меняются, причем для этого не нужны века. Изменения в менталитете будут заметны в пределах 1-2 поколений.

Российский экономист Александр Аузан рассказывает, что есть две траектории экономического развития. Большая часть стран движется по первой траектории: неравномерно и в основном медленно. Это Россия, Испания, Аргентина. 25 наиболее сильных экономически стран движутся по второй траектории — стабильно и быстро. Это, например, Германия.

Перейти с первой скорости на вторую сложно, но реально. Российские экономисты выяснили, что в тех странах, где это удалось, такому скачку предшествовало изменение хофстедовых показателей. Понижался индекс дистанции власти и избегание неопределенности, повышалась долгосрочность ориентации.

Люда СарычеваПисатель Мегаплана |

От писателяМне нравится теория Хофстеде, потому что она цифрами показывает, как люди во всем мире отличаются друг от друга. Но некоторые показатели с момента исследований изменились. Когда я готовила рассылку, нашла исследование, в котором российские культурологи сами измеряли хофстедовы показатели. Оказалось, что индекс дистанции власти в центральных регионах России — 45–47 баллов, то есть почти вполовину меньше, чем было (93). И это радует, потому что это уже шаг к экономическому росту. Рекомендуйте рассылку друзьям. Предыдущие выпуски с поиском и комментариями читателей — на сайте «Большие планы»: Фотография в начале рассылки — с сайта «Фотографии старой Москвы» |

| Поделиться: |

|

- Категория:

- Авторы:

- Сложность материала:

- Теги:

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Респект автору. Идея действительно хорошая. Побольше таких статей.

Статья интересная, спасибо! Только не понятно - как эти показатели высчитывают. У нас полстраны живёт от получки до получки, а нам по ориентации на будущее высший бал поставили)

Респект! Привет, Лом! Это для создания интриги в сюжетной линии![]()

интересная статья

Можно подумать, что этот показатель несильно влияет на экономику, если в такой материально благополучной стране как Швеция маскулинность равна всего 5 баллам. Но важно, как этот фактор сочетается с другими. Индекс дистанции власти в Швеции один из самых низких, а индивидуализма — высоких.

Можно подумать, что этот показатель несильно влияет на экономику, если в такой материально благополучной стране как Швеция маскулинность равна всего 5 баллам. Но важно, как этот фактор сочетается с другими. Индекс дистанции власти в Швеции один из самых низких, а индивидуализма — высоких.