Кишинский Александр

Кишинский Александр

Одна из моих читательниц (искренне благодарен всем, кто читает мой блог) прислала мне письмо с вопросами по поводу отображения в управленческом учете убытков от наличия на складе слабооборачиваемых товаров. Знаю, эта тема волнует многих. Поэтому решил опубликовать ответ в блоге.

Думаю нужно начать с определения того, что считать «неликвидным» товаром. После этого возникнет понимание, как отображать в управленческом учете убытки от наличия таких позиций на складе.

Приведу формулу, которую я несколько лет назад прочитал на одном из форумов по логистике. На мой взгляд, она учитывает почти все факторы, влияющие на потери связанные с возникновением неликвидов.

Для любой позиции на складе есть срок, дольше которого хранить товарные остатки по ней не выгодно, – даже если она продаётся большими объёмами и с хорошей наценкой. Это обусловлено тем, что любые запасы требуют обслуживания, и даже если у компании свой склад, и она не испытывает нужды в свободном месте, возможен дефицит денежных средств, которые в данном случае оказываются замороженными в запасы. Конечно, часть этих затрат несёт Ваш поставщик, давая компании товарный кредит, но и компания кредитует своих клиентов, поэтому окончательный вариант формулы будет выглядеть так:

, где:

, где:

M – критический срок по позиции, дольше которого хранить её на складе убыточно [месяцев];

R – средняя маржинальная рентабельность продаж по этой позиции [%];

Н – альтернативная доходность вложенных в запасы денег (при работе с избытком денег или кредитом) или средняя прибыльность по позициям компании (при работе с ограниченным объёмом своих денег) [% / месяц];

Z – переменные затраты на складское хранение в процентах от себестоимости продукции [% / месяц];

Y – средняя отсрочка платежа клиентам компании [месяцев];

W – отсрочка платежа у поставщика, поставляющего эту позицию [месяцев].

R / (H + Z) – это количество месяцев, которое вы можете себе позволить держать деньги в запасах этой позиции – дальше вы начинаете делать это себе в убыток, так как заработок от продажи позиции R не покроет потерь от заморозки средств H и затрат на хранение позиции Z в течение такого длительного периода. В идеале Z должно выражаться не через проценты от себестоимости, а в грн за хранение единицы позиции в зависимости от её весогабаритных характеристик. Однако это крайне сложно посчитать на практике. Поэтому можно обойтись параметром, полученным делением затрат за хранение на общую себестоимость средних остатков.

Если поставщик даёт вам отсрочку платежа, то весь срок этой отсрочки в ваши остатки вложены не ваши деньги, а его: H • W / (H + Z) – хотя за хранение вы всё равно платите, но никаких убытков от заморозки своих денег компания в это время не несёт и может дополнительно держать остатки в течение этого срока или поделиться этими деньгами с клиентами, дав отсрочку платежа им: H • Y / (H + Z).

Полученное же значение М можно взять в качестве критерия попадания остатков в неликвиды: если позиция лежит без движения в течение срока М, значит это – неликвид. Такой критерий хорош своей дифференцированностью к позициям с разной рентабельностью R и различным срокам отсрочки W от разных поставщиков.

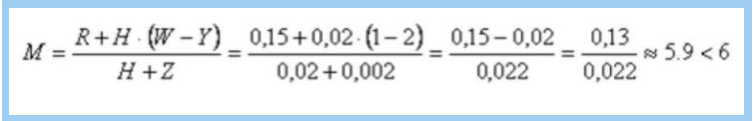

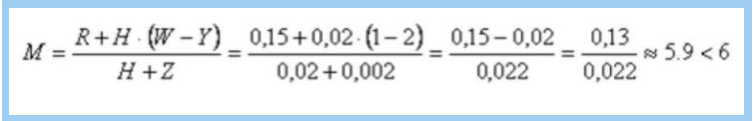

Пример расчета:

-

реальная средняя маржинальная рентабельность продаж по позиции составляет R =15 %;

-

альтернативная доходность вложенных в запасы денег Н = 2 % / месяц;

-

переменные затраты на складское хранение в процентах от себестоимости продукции Z = 0.2 % / месяц;

-

реальная средняя отсрочка платежа клиентам компании Y = 2 месяца;

-

отсрочка платежа у поставщика, поставляющего эту позицию W = 1 месяц.

Тогда критический срок по позиции, дольше которого хранить на складе убыточно, M получаем, просто, подставив все эти данные в формулу:

![]() Ответ: позиция станет неликвидом через 6 месяцев.

Ответ: позиция станет неликвидом через 6 месяцев.

Проще говоря: товар становится неликвидом, когда суммарные расходы на хранение и убытки от «заморозки» денег в товаре за период времени превысят себестоимость товара. Тогда его дешевле выбросить, чем хранить. Если рука подымется…

Если этот подход максимально упростить, то убытками от возникновения неликвидов будет сумма расходов на складское хранение неликвидов и потери от «замораживания» денег в товаре. Расходы на хранение можно рассчитать точно, определив площадь склада, на которой хранятся неликвиды, и умножив на арендную плату за 1 кв.м, или приближенно, определив % расходов на хранение всего товарного запаса как частное от деления стоимости аренды всего склада на себестоимость всех товарных запасов, затем полученный коэффициент соотносится с себестоимостью неликвидов. Потери от замороженных денег можно посчитать умножив себестоимость неликвидов на %-ю ставку по банковскому кредиту .

К счастью, по моему опыту, неликвидами становится небольшой % от товарных запасов. В основном компании борются со слабооборачиваемыми товарами.

Оборачиваемость товаров — это соотношение скорости продаж к среднему товарному запасу за период. То есть, говоря проще, это за сколько времени мы продаем средний запас, лежащий у нас на складе. Как быстро мы получаем деньги, которые вложили.

Норматив по оборачиваемости, принятый в компании, обычно зависит от специфики товарного рынка (общепринятые кредитные политики в отношении клиентов), объема заемных средств, которые использует компания, и других факторов.

Убытки от превышения нормативов оборачиваемости можно считать по той же методике, что и с неликвидами, т.е. вычитать из общего объема маржинальной прибыли расходы на складское хранение и «замораживание» денег в товаре. Интуитивно понятно, что товар становится слабооборачиваемым, если партия не распродалась до истечения отсрочки платежа поставщику и компания вкладывает вскладские запасы собственные средства. Хотя это справедливо, для компаний осуществляющих продажи с достаточной низкой средней торговой наценкой. У импортеров запас прочности может быть выше.

![]()

![]() Ну хотя бы по тому, что на продажу нелеквидов нужно выделять доп. ресурсы. Например менеджера, который знает, как продаётся нелеквид и всё, что с этим связанно. Включая расходы на обеспечение его (менеджера) работы. А такой фактор , как связи, вообще не учесть математически. Простой менеджер по продажам вряд ли справится с такой работой, только менеджер со связями (желательно личными) на рынке, где может быть востребован этот нелеквид продаст его.

Ну хотя бы по тому, что на продажу нелеквидов нужно выделять доп. ресурсы. Например менеджера, который знает, как продаётся нелеквид и всё, что с этим связанно. Включая расходы на обеспечение его (менеджера) работы. А такой фактор , как связи, вообще не учесть математически. Простой менеджер по продажам вряд ли справится с такой работой, только менеджер со связями (желательно личными) на рынке, где может быть востребован этот нелеквид продаст его.

Кишинский Александр

Кишинский Александр